如同提到移动存储就绕不开软盘一样,磁带在音乐史上有着举足轻重的地位,母带、自录带等概念对音像出版行业产生了极其深远的影响。如果它仅仅是一种曾在音像领域辉煌过但最终又被其它介质取代、拥有着和常规储存介质相同命运的数据载体,那显然是不值得我们着墨的。

磁带与那些储存介质有何不同,又为何不同?它既然已经销声匿迹,那为何又谈其「重生」?磁带的一生简直像逆袭文里的主角——本不受人待见,于是去深山老林里苦修,最后出山,惊才绝艳、震撼武林。

从音乐中诞生

1877 年,我们熟知的「发明大王」托马斯·爱迪生发明了留声机,声音自此可以保存下来。唱片也自此成为了最早的模拟存储介质,开创了模拟存储界的先河。但是问题来了,著名的虫胶密纹唱片(也就是真正意义上的黑胶唱片)要等到 1948 年才面世、50 年代中期才开始流行。那这段时间里唱片是用什么做的?

答案很可能会让你大吃一惊——石墨。没错,就是那种用来制作现代铅笔内芯的原材料。有的读者可能要发问了:石墨怎么你了?

别急,听我解释完你就明白了。

大家都用过铅笔吧?铅笔根据软硬程度分为 H 型铅笔和 B 型铅笔。其中 H 型铅笔是硬铅笔,B 型铅笔是软铅笔。我们所熟悉的一般用来填涂答题卡的 2B 型铅笔就属于软铅笔。

只要我们在铅笔头用指甲轻轻一划,就能划出一道道划痕,这其实也是石墨粗纹唱片的制作原理:利用声音的振动,刻针在石墨盘片上划出一道道长短、深浅不一的划痕;播放时直接使用唱针进行放唱就可以了。因为石墨极其柔软,所以做到这一点很容易。

但是利用石墨材料制作唱片有无法忽视的缺陷——石墨太脆了。明明和金刚石同为碳的同素异形体,却因为其片状结构导致它如此脆弱。想象一下,你是一个二十世纪二十年代初的美国中产阶级,每天工作完最大的乐趣就是用留声机听歌。这天你路过叮砰巷,顺路买了你喜欢的音乐唱片,满心欢喜地在回家的路上走着突然手一滑,装着唱片的纸包一不小心落在了地上,唱片碎了。

这时你应该体会到石墨唱片的坏处了吧?

叮砰巷(也称锡盘巷)的街牌。最早的近现代流行音乐从此诞生。

石墨粗纹唱片还有许多缺点,比如每一面只能录制 3 分钟啊,保真度差啊,寿命不长啊等等令人头疼的问题。直到虫胶密纹唱片和薄膜唱片面世,这些问题才逐步解决。不过既然留声唱片那么菜,那为什么直到 1980 年后才被磁带淘汰呢?原因也很简单——市场上除了留声唱片就没有其它能打的民用声音存储设备了!

唱片:我也想被淘汰啊,可惜市场上只有我了(笑)!

不过就在唱片风靡全世界的一个世纪间,一股新势力也在悄然孕育。说来奇怪,这股新势力的诞生还与唱片有着不浅的缘分。它就是我们的主角——磁带!

1888 年,奥伯林·施米斯提出了磁化改良留声机的方案,他设想了一种涂有磁性材料的钢丝,利用电流的变化改变磁力大小来存储信息。可惜当时的技术不足以支撑他的奇思妙想。这似乎暗示着磁带就是专门为了取代留声机而制成的。

十年后,一位名为波耳生的丹麦科学家用琴弦实现了这一设想。可惜当时这项技术并没有传开,磁带就这样被时代雪藏,直到三十年后,属于磁带的转机才终于到来。

1935 年,在经历魏玛共和国时期之后,德国著名的 IG 法本公司和德国无线电信公司开始联手研发一种磁存储介质。科学家福劳耶玛作为研发小组组长不负众望,发明了一种存储介质,这种存储介质是通过在醋酸盐带上涂抹氧化铁的方式来记录信息的。

沉睡了三十余年的磁带就此复苏。好不容易才复苏,磁带自然要借这副新躯体进军市场、大杀四方!可惜事与愿违。磁带啊磁带,你就凭这个模样就像进军市场?你看看你这副模样:录制设备笨重,播放设备成本高昂,信息密度太小……先去再练个几年再说吧!

笨重的盘式磁带录音机:Sony TC-630,作者 Nixdorf@Wikipedia

果不其然,磁带一进入民用市场就被唱片打得丢盔卸甲。

不服输的磁带想要继续开拓市场,于是进军了商用音像传播市场。在那里,它遇见了它未来的好搭档,也就是电台。

那时的音乐电台,正苦于每播放一首音乐就不得不换一次唱片。看到磁带,它自然心生欢喜——录制设备笨重?播放设备成本高昂?没事!哥有的是钱,只要你能帮我们把工作的时间成本缩短,你就是我的好兄弟!信息密度太小?多卷几圈就行!以后你就跟我混了。

于是磁带和电台一见如故,成为了一对好兄弟。

1936 年 11 月 19 日,伦敦爱乐团在 Ludwigshaven 音乐会厅的管弦乐演出,成为世界上第一场被磁带记录的音乐会。这场音乐会结束之后,英国广播公司电台重新播放了伦敦爱乐团的这场音乐会录音。原本长达 63 分钟的播放对于那时的唱片来说近乎不可能,但这时磁带化腐朽为神奇,接过了唱片的重任。原本需要 21 张唱片的音乐会录音,硬是被一盘十寸磁带给塞下来了。

这场音乐会之后,磁带成为了各大电台的宠儿,在接下来的几十年里,在这一行业几乎完全替代了唱片。

1950 年代的广播录音磁带,图片来源维基百科,作者 Daniel P. B. Smith

于是磁带背靠商业、唱片背靠民用,二者就这么在不同领域相安无事的过了几十年,直到 1980 年一个机械小盒子的出现,使得磁带快准狠地席卷了民用市场,几乎吃光了唱片的份额。

这个小盒子叫做 WALKMAN。在国内它还有个妇孺皆知的名字——随身听。

扭转乾坤

在讲这场由随身听掀起的革命之前,我们先把目光转向唱片。

在这几十年的发展里,唱片并没有驻足不前,而是一直在提升自己的实力。唱片先后衍生出了黑胶唱片、薄膜唱片等新型唱片,使得原本极端易碎还信息密度小到可怜的石墨粗纹唱片摇身一变变成了延展性强并且信息密度翻倍的 LP/EP 唱片。

薄膜唱片在我用力的挤压下变形了,但一松手立刻就变得平展了。

但原本极端自律的唱片突然某天就停滞不前了。是发生了什么吗?没错,它遇到了瓶颈。

这一瓶颈不是技术带来的,而是它自身的物理结构带来的。

首先是它的可靠性的问题,由于唱片是通过表面刻痕来存储数据的,信息密度越大,刻痕就越小,也就越容易刮花。唱片表面的划痕是永久性的、无法修复的,这就意味着它的数据可靠性大幅度下降,播放出来的话很容易失真。总不可能为了听个歌就对它使用高成本的真空封装吧?先不说可行性,光是成本就高得惊人,一张 LP 唱片两个面加起来才 12 分钟啊!为了这 12 分钟就做个真空封装太不「环保」了。

其次就是它的不可修改性。这个应该不用多说,因为数据刻痕是永久性的,不能像其它存储介质一样修改,于是天生就比其它存储介质的实用性低了一个量级。

最后就是便携性的问题。唱片的读取设备——留声机的体积太大了,你总不可能边走便拿留声机听歌吧。而且就算做出来了小留声机,单张 LP/EP 唱片也远比其它的介质大啊,现在存世的唱片规格绝大多数都是 LP/EP 的,用现代的计算机行业术语来说就是「设备生态已经固定了」。

再怎么折腾,播放不了 LP 和 EP 唱片谁会买你的留声机?而且大家的留声机都是这个规格的,读取不了的话谁来买你的唱片?其实绝大多数存储介质都或多或少有这些问题,只不过在唱片这里变得更严重且更难以解决了。

看完唱片的「困境」,我们再回头看看磁带。令人难以置信的是,磁带居然都把这些问题给解决了!

首先是可靠性,由于磁带的物理结构有天生的优势,所以磁带可以采用盒式封装(用人话说就是封在一个小盒子里)来保证可靠性;其次磁带是可以重新修改内部数据的。毕竟依靠的是磁存储,这一点可以轻松做到;最后因为磁带使用磁存储,也可以随着技术进步缩小体积。另外磁带在民用领域起步晚,生态还没建成,未来大有可期。

唱片的劣势全部变成了磁带的优势。于是带着这些优势,磁带迎来了新的进化——盒式磁带(卡带)!

TDK 的 D-C60 卡带,图源 GRAHAMUK@Wikipedia

盒式磁带集这三个优势为一体,开始了对唱片所在的民用音乐市场的一步步蚕食。1980 年,盒式磁带的市占率已经超过了唱片的 1/3。因为单曲唱片的流行和当时盒式卡带的音质不足,所以这一格局在当时基本定型——当时几乎所有人都这么认为。

盒式磁带集这三个优势为一体,开始了对唱片所在的民用音乐市场的一步步蚕食。1980 年,盒式磁带的市占率已经超过了唱片的 1/3。因为单曲唱片的流行和当时盒式卡带的音质不足,所以这一格局在当时基本定型——当时几乎所有人都这么认为。

直到索尼推出了它的大杀 WALKMAN,也就是我们熟知的随身听,人们才知道,这场对唱片的讨伐其实才刚刚开始。

为什么我一直在强调 WALKMAN 对盒式磁带的普及如此重要?不是因为它有多好的音质,也不是因为它的器材有多高级,只是因为它告诉了人们——原来,听歌真的可以随身听,就算音质没那么 Hi-Fi 也可以让我开心。这不仅是对唱片的打击,更是对唯音质论、唯器材论的重拳出击。

听歌只要开心就好了,器材和音质没那么重要。我愿将其称为随身听精神。WALKMAN 随身听一出现,便震撼了所有音乐爱好者。一个比卡带略大,可以装进口袋里的播放器,居然能带来这么多的快乐。

于是盒式磁带随着 WALKMAN 一起,一口吞食了几乎整个欧美民用音乐市场。

盒式磁带的销量暴增,自然有更多的公司愿意去研发音质更高的磁带。于是二氧化铬涂层出现了、杜比降噪出现了……更多的技术加持在卡带上,使得卡带的音质越来越好。德意志留声机的认证也第一次出现在卡带播放器上,母带(Master)也出现在了音乐发行行业上,也就有了现在的音质党把母带奉为圭臬这种现象。

从灰烬中重生

原本照这样发展下去,磁带会拥有与其它的储存介质一样的命运——盛极一时,后来者居上,然后被埋没在历史的汪洋中,成为人们聊天时怀念青春的谈资。

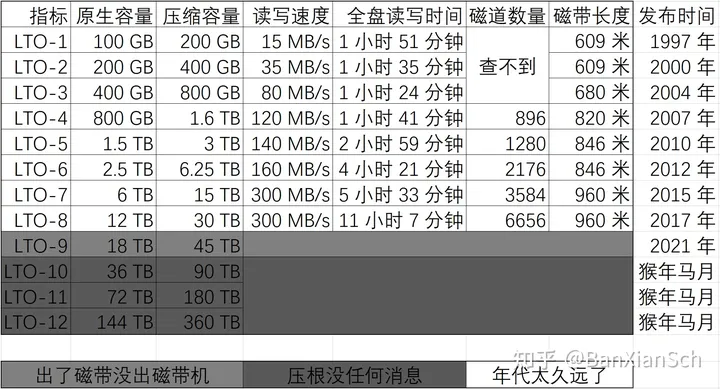

结果真是这样吗?在人们看来是的。磁带被光盘取代,光盘被离线数字媒体取代,离线数字媒体被流媒体取代……但如果我告诉你,磁带的故事并没有就这样结束,而且现在一盒磁带的容量达到了 45 TB,你会作何感想?

是的,磁带进入了计算机行业,它的故事远未结束。还有许多企业需要它的可靠作为基石,还有许多创作者需要它的超高容量作为靠山,这个社会还需要它来维持稳定。

LTO 磁带的基本参数,图源知乎 @BanXianSch《磁带机入门指南(基于 Windows 系统)》,已获得作者许可。

你我不就是这样的吗?在心灰意冷、山穷水尽之时,认为「我的故事该结束了」,总有一线生机会透进来,告诉你「加油,再坚持一下,你的故事还没结束呢」,还有人需要你,还有人依靠你,还有人爱着你。我原本以为活着是一种煎熬,痛苦万分。认为生活是一种把人从生折磨到死的慢性癌症。可是那束光在那一瞬间透进来了,我这才明白——

黎明前的黑夜最是难熬。

说了这么多题外话,我们接着来说磁带。为什么磁带能进军计算机行业呢?它不是模拟存储介质吗?

这就不得不提到磁带的原理了。作为模拟介质的、用来存储声音的磁带,是依靠在塑料薄膜上的氧化铁、二氧化铬或者磁铁矿涂层记录信息的,这时候,用来表示信息的是磁场大小。

可磁场不仅仅有大小,还有极性啊!于是使用正负磁极来表示 0 和 1 的磁带摇身一变,顺理成章地成为了数字存储介质;还有一种方案是使用类似于固态硬盘用高低电平表示信息的方式,低磁力表示 0、高磁力表示 1。

其实使用磁带作为计算机的存储介质也不是什么新鲜事了。1970 年代晚期和 1980 年代早期的很多家用计算机也能够使用卡式录音带作为软盘的廉价替代品进行数据存储,只是常常需要手动停止或启动卡带存储器。甚至连 1981 年推出的第一版 IBM PC 都包括一个卡式录音带端口和一条操作该端口的 BASIC 指令。

那为什么磁带的存储空间这么大,甚至远超硬盘?

因为磁带可以卷起来啊!只要能卷起来,成百上千米的磁带就可以合理地容纳在一个较小的空间里。这也带来一个问题:磁带的读取速度会大幅度下降,使得磁带几乎无法进行随机读写,只能使用顺序读写。所以在上图的表格中,磁带的全盘读取时间如此之漫长。

这也是为什么磁带无法取代硬盘,只能被用来作为企业的备份设备。

结束了?

尽管磁带在商用存储领域大放异彩,但对民用领域而言,磁带的未来似乎正如同大多数存储设备一样,大展身手后被市场淘汰,最后沦为人们缅怀过去的谈资。

它会不会卷土重来呢?我不知道。它会不会彻底成为市场的弃子呢?我们也不知道。但如果真的要怀念磁带的话,那就多听听歌吧。说不定你我对它的回忆,正有一处深埋其中呢。