现在还有谁会记得为什么 Windows 的系统盘符从 C 盘开始吗?

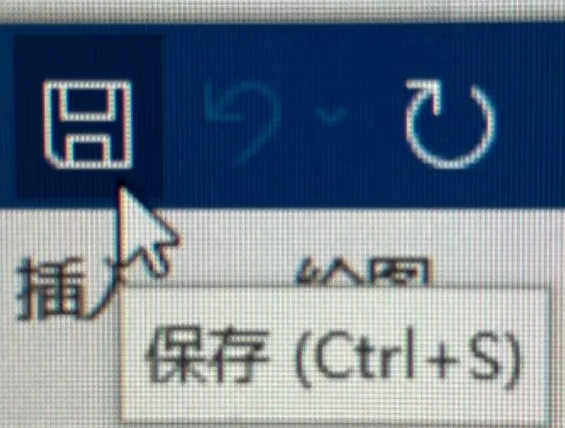

从 1979 年第一枚 3.5 英寸软盘横空出世,到现在的几近销声匿迹,这张小小的软盘背后,承载了太多。它流行了近 30 年,全盛时期一年有 80 亿张软盘在使用。它带给计算机界的影响太过深刻,以至于我们现在一想到“保存”这个词脑海里浮现的就是那张 3.5 吋软盘的图标。

这种储存设备,到底是如何在时代的河床上留下痕迹的?

横空出世

1967 年,IBM 公司成立了一个小组,代号“San Jose”(圣何塞)。他们被委托以重任,使命是为 IBM 大型机开发一种廉价的数据存储装置。小组成员不负众望,把眼光放在了磁盘上。他们设想了一种同磁盘一样的储存方式,旋转圆盘形的储存介质,靠读取头的前后运动来实现操作数据。

只不过储存介质并不是像磁盘一样的金属硬碟,而是变为了覆有磁性涂料的塑料薄膜;磁头和控制器被安放在外置驱动器中。主体只有一张塑料薄膜,想想就很便携。

就这样,第一张现代意义上的软盘于 1971 年诞生了。第一张软盘的直径有 8 吋,数据存储量却只有可怜的 80 KB。

原型机嘛,只有那么点实力是理所应当的,等量产化之后肯定能做到更小更强,可以理解。

于是软盘量产化后迅速席卷了全球,成为了第一种现代意义上的便携式储存设备。在此基础上,软盘又派生出了 5.25 吋、3.5 吋等规格。软盘顺理成章地成为了储存设备的“半壁江山”。

盛极一时

自打 8 吋软盘推出后,软盘迅速在计算机圈内流行,成为了便携存储的代名词。那时的硬盘又厚又重,大家都希望有一种可以“揣在口袋里”(只是一种比喻,8 吋软盘怎么可能揣得进去)的存储器。这不?软盘应声而至。

可是那时用得起电脑的又有几家几户?家用计算机尚未普及,软盘的普及也就受到限制了。所以那时,软盘一般都只是银行、政府、研究所等机构的玩具。

直到二十世纪八十年代后,这一局面被家用计算机的流行彻底打破。那时正是家用计算机百花齐放的时候,Apple Macintosh、PC 兼容机等个人电脑席卷了全世界,软驱也顺理成章地成为了家用计算机的标配。更高容量且更加轻便的 5.25 吋软盘和 3.5 吋软盘相继被开发出来,迅速取代了 8 吋软盘的地位,给软盘的普及添柴加薪。

我收藏的几张全新的索尼 MFD-2HD 3.5 吋软盘

大家熟知的光盘要到九十年代中后期才会普及。U 盘的普及就更不用说了,USB 接口 1994 年才被设计出来。

所以软盘的兴起对于某些年纪稍大的某些数码爱好者来说可能更为熟悉。我就更不用说了,作为 05 后,要不是对计算机感兴趣,可能连软盘都不认识。我第一次听说软盘,还是小学时在同学家吃饭的时候,听着同学的父亲在饭桌上对计算机侃侃而谈,讲述自己如何在小学微机课上用拷贝了小说和游戏的软盘偷偷摸鱼的。

咳,回归正题。

家用计算机的出现,使得软盘飞速普及。而技术的进步,使得软盘更加轻便且大碗。而因为在市场上缺乏竞争对手,软盘作为移动储存一哥的地位无可撼动。

软盘作为电脑必需品的地位,就这样持续了将近十多年。

有趣的软盘应用:Windows 公文包

聊了这么多,给各位换换口味,我们待会儿再聊软盘的前生今世。接下来要聊的,是一个很有趣的、富有前瞻性的软盘应用。你能想象,早在 1995 年,就有人实现了文件自动同步和版本控制吗?

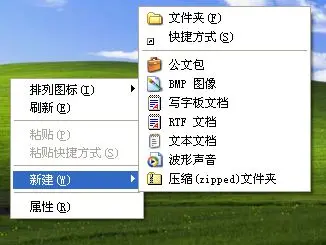

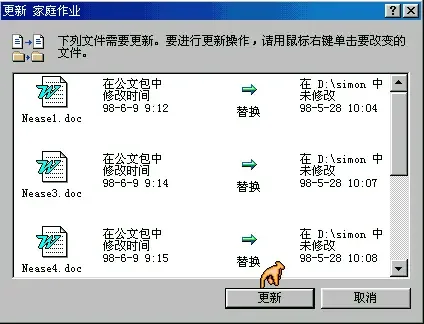

没错,接下来要聊的,对于绝大部分人来说,属于“见过一面但记不起是谁”的功能:Windows 公文包。

在 30 年前,在线同步工具?不存在的!网络互传?就你那点拨号连接的带宽能传点什么?况且当时还没这个概念。

于是,在 Windows 95 横空出世的年代,“公文包”诞生了!

一个大小仅有 50KB 的应用程序,就实现了文件自动同步和版本控制!只要你插入软盘,把需要的文件拖进去,它就会记住文件是从哪台机子来的。过了几天之后,你对源文件进行了修改,这时再度插入软盘,它居然会提示那些文件需要更新!

这不就是 Git 吗?可惜啊!生不逢时!

飞得太高了,摔得太惨

聊完了 Windows 公文包,我们接着聊软盘。

软盘作为电脑必需品的地位,就这样持续了将近十多年。直到 1996 年,软盘进入最鼎盛的时期。仅 1996 年当年,全球就有 80 亿张软盘正在使用。国内软盘的年产值也达到了 6 亿张。

这时,软盘的劣势逐渐凸显出来。

首先是数据的稳定性。用过软盘的都知道,其实软盘比机械硬盘矫情多了,有的时候会出现动不动就读不出数据的情况。你说你存个 Word 文档,从家里跑到公司,结果一插入——“0x80070022 读取错误”,这心态不得直接崩溃?

其次,软盘读写真的太!慢!了!容量也太小了。那么一大张,容量还只有 1.44MB,这怎么跟光盘比啊!

各类光盘(比如 CD-R)偏偏在软盘最鼎盛的时候进入了市场。

一进入市场,光盘直接快刀斩乱麻,一鼓作气把软盘的几乎所有市场份额一口气抢了。可怜的软盘啊,因为市场份额基本被光盘抢光,气得内心崩溃又哭又闹,呜呜呜呜好可怜啊。

光盘:怎么?你不服气?

虽然光盘后面也被 U 盘吃掉就是了。

故事的最后……

软盘输了,毋庸置疑。它其实输给的不是光盘,而是输给了市场的选择,输给了它自己。

灭六国者六国也,非秦也;族秦者秦也,非天下也。

茶后余饭闲聊时,我们有时还会讨论另外一个问题:软盘有没有卷土重来的可能?毕竟你看,就连磁带都回来服役了(感兴趣的话我可以专门出一期来讲讲),软盘有没有可能,换种形式重新回来呢?

写到这里,我想起来自己还没有保存,便点击了一下屏幕上的小软盘。

你看,它从来都不需要回来。因为它从来都没有离开。

用磁场写就的故事,仍在继续。

“数字储存档案”系列专栏以知识共享 CC BY-NC-SA 4.0 协议发布。

作者:SoraStar